蘭学の故郷 津山市と医療について

津山市は江戸時代後期から幕末、明治初期にかけて、内科医学のほか様々な蘭学(洋学)を日本に紹介し近代日本の礎を築いた医人、偉人たちを多数輩出する蘭学先進地です。宇田川家や箕作家をはじめとして、進取の気質にあふれた医者・学者たちを育てた津山で、日本の医学の最先端医療技術である“切らずに治すがん治療”「がん陽子線治療センター」が開設されました。激動の時代に海外文化との懸け橋となり、日本の近代化に貢献した当地の先人たちのパイオニア精神を受け継ぎ、がんで苦しむ患者さんを一人でも多く救えるよう努めてまいります。

津山医人列伝 ~津山ゆかりの医人・偉人たち~

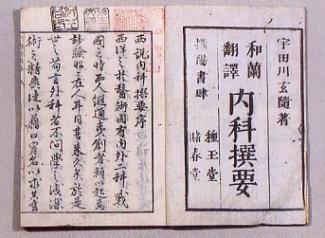

宇田川 玄随(げんずい)・玄真(げんしん)・榕菴(ようあん)

日本最初の西洋医学書『解体新書』の翻訳者、杉田玄白らが活躍していたころ、津山藩の江戸屋敷には「宇田川玄随」という若い藩医がいました。その玄随が日本最初の西洋内科書である『西説内科撰要』を10年かけて翻訳し1973年(寛政五)出版。当時西洋内科に関する知識はなく、この書により西洋内科の存在と蘭学が一層広まるとともに、宇田川の名が知られることとなりました。 |

日本の医学は歴史と伝統を持った中国医学を基礎に発達していました。それを正しいとしていた漢方医たちは、新しい西洋医学に強く反発。玄随もその一人でした。しかし、杉田玄白ら蘭学者がはじめて人体の仕組みを明らかにし、玄随自身も桂川甫周(解体新書翻訳者の一人)らと交わるなかで、西洋医学が実証的であることに気づき、次第に蘭方に転じました。

玄随は勉強家で『蘭学事始』の中に「漢学に厚く、博覧強記の人」と紹介してあります。『西説内科撰要』は18巻に及びますが、玄随は43歳で病死し、志半ばで終わってしまいます。その残り半分の刊行は、玄随の養子となった玄真の手で行われました。

翻訳力が当代随一とされた玄真ですが、杉田玄白の養子に入った後、一度杉田家から追い出されてしまいます。その後蘭日辞書(ハルマ和解)を編纂中の稲村三伯の事業を手伝い、そこで功績をあげ、津山藩の許可をえて玄随の死から2ヶ月後に宇田川家を継ぎました。

玄真は多くの医学書を翻訳して研究を発展させました。解剖学・生理学・病理学を盛り込んだ玄真の著書に『医範提綱』がありますが、そこに出ている臓器の名前や医学上の用語には、今も使われているものが多くあります。例えば『解体新書』で「厚腸」「薄腸」と訳されたものが『医範提綱』では今でも使っている「大腸」「小腸」に改められました。また、これまで使っていた和漢の医薬品に西洋の知識を加えた『和蘭薬鏡』と『遠西医方名物考』などによって薬学を集大成させ広く普及させました。

|

|

|

| 医範提綱 | 顕微鏡(複製) |

玄真が養子に貰い受けた宇田川榕菴。榕菴は日本の近代科学の発展に大きく貢献しました。西洋には植物を顕微鏡で解剖学的に観察し、また呼吸や養分の吸収・受精などを実験によって明らかにしていく植物学があることに気づき、植物学の大要を述べた画期的な書「菩多尼訶経」で紹介しました。また、8年後には科学としての植物学への本格的な入門書『植学啓原』を刊行。植物学と薬物の研究から元素に辿り着き、化学への入門書『舎密開宗』の出版を始めました。榕菴は多くの資料を残しています。昆虫や動物学、西洋音楽、ドイツ語などの外国語、オランダの歴史などにも関心を持ちました。また各地の温泉水を集めて成分の分析も手がけ、ノートを作っています。蘭学者は洋書に出ていることをすべて理解しようとし、あらゆることに関心をはらいました。

箕作 阮甫(みつくり・げんぽ 1799~1863)

江戸時代後期の蘭方医、蘭学者。美作国(津山市)西新町に生まれ、21歳で藩医となり、藩主の供で江戸に行き同藩士・宇田川玄真に師事し洋学を学んだ箕作阮甫。幕府の翻訳員として黒船来航時に米大統領の親書を翻訳したほか、対露交渉団の一員として長崎にも出向きました。蕃書調所(東京大学の前身)の首席教授に任ぜられ、幕臣に取立てられています。 |